十余年专注液流电池测试整体解决方案

客户已累计400+家 论文已发表280+篇

产品销售量600+套 已出口国家10+个

提供液流电池材料/单电池夹具/定制电堆/测试系统一站式解决方案

适用:全钒/混酸、铁铬、锌铁、钒铁、全铁、硫铁、锌溴、锌镍、锌碘、有机水系/非水系等各种液流体系

名称描述内容

服务热线:15623629574(微信同号)

欲加入液流电池技术交流群(超1400人,汇聚国内主流高校企业科研人员),请添加微信号:15623629574

论文奖励活动(长期有效):凡使用我司设备发表论文,且在正文标注我司名称,可获得500元~5000元不等现金奖励

NEWS

新闻动态

【论文赏析】刘涛:全钒液流电池关键技术进展与发展趋势

刘涛:全钒液流电池关键技术进展与发展趋势

01

摘 要

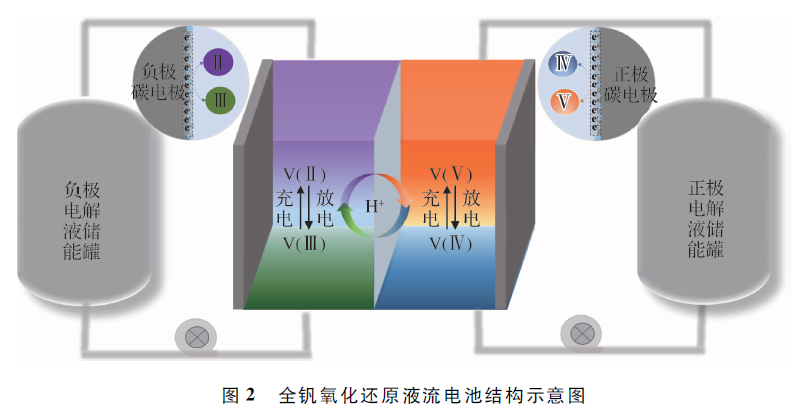

能源自古以来就是社会赖以生存、发展的基础,面对全球化石资源消耗所引起的自然环境和天气恶化,全世界开展了低碳战略部署,着力推动可再生绿色能源的持续利用。全钒液流电池储能系统可以解决绿色能源(风能、水能和太阳能等)波动性强、不连续和受环境、天气限制的难题。电解液与电堆是钒电池系统的重要组成部分,两者决定了钒电池容量、功率和稳定性等性能,同时也是钒电池产业成本主要支出口。介绍了国内外钒电池电解液、电堆近年的研究进展、关键技术和商业化应用,讨论了全钒液流电池的发展潜力与后续方向。

02

关 键 词

03

引 言

04

精 选 图 表

05

结论